苏州是一座历史文化名城,这里自古被誉为人间天堂城市,大家对于江南水乡文化一定充满了期待和向往之情,大家游历在苏州的古城中一定会有种梦回千年的错觉,下面给大家分享2017年苏州自驾游攻略。

古云“上有天堂,下有苏杭”。几年前,我有幸在苏州待了一段时间,感受下江南的温婉贤淑。

京杭大运河穿城而过,每天吃过饭,会沿江走上一段路,江边是公园,有锻炼身体的老人,有学滑轮滑的小孩,有谈情说爱的情侣,有时候还会看到一个飘逸衣服的美女,扶在栏杆上看江面沉思,她是来应景的吧,正如卞之琳《断章》里写道:你站在桥上看风景,看风景人在楼上看你。明月装饰了你的窗子,你装饰了别人的梦。

我住十七层,苏州城吴中区尽收眼底。我是北方人,比较爱吃面食类食物,有一次,一个人穿街走巷溜达,看到一个门牌上写着“朝鲜冷面”,我一阵惊喜,想起从前吃冷面,还是上学的时候了。

班里一位来自呼伦贝尔根河的女同学是朝鲜族,家在满归镇,据说距离祖国的最北——漠河仅仅一百多公里,班长也是来自呼伦贝尔的满洲里,满族,鲜族的班花做了班级书记。

可能是学习和学务工作,不知不觉促成了一对儿郎才女貌(我们那时候似乎班长和书记是制造找对象速成流水产品的最佳方式,大三时班里班干部换届,又组了一对儿,都是正儿八经的婚姻哦),而那时候我无意中成为了这两位的灯泡(自认为跟班长过从甚密),还有幸一起在内大的东门一家韩国冷面馆(朝鲜,韩国哪家是哪家?我只在意——面)吃过冷面(上学时候,这绝对是改善伙食的节奏)。

大葱蘸酱也是东北流行吃法,现在我也是欲罢不能的习惯。最重要的是,我的普通话流利些(我的老家方言是,平翘舌不分,前鼻音后鼻音不分),和老班长一起的四年岁月是决然分不开的(内蒙古呼伦贝尔的普通话是中国一流的标准,央视名嘴白岩松就是出自于这里,关键他们的方言就是普通话)。

所以,对于冷面那个味道念念不忘,小街道里的小吃还是全国各地,而这“朝鲜冷面”滋润了一个漂泊游子的胃,比起多年前在鄂尔多斯的饮食(死贵死贵的),这里更多会有让人留恋的特别在于——食物实惠,花样还多。

清晨或日落时,雾霭升腾,少有北方的天高云淡,而江南的文淑也许正是这般——短裙,白嫩,长腿,不管是否时尚,男女都是裤管超短,有种灵与肉的惹眼——热啊。

傍晚,街边写着“盱眙龙虾”LED霓虹灯开始不停闪烁,大龙虾的店面到处都是,只是立着的字样不统一罢了。对我来说,从前在北方好传神的一种食物,没想到在这里成为可以随处都是的地摊货。

工作的地方,每天会跳晨舞,而我有点滑稽的跟着一起摇摆,那可能是我最觉尴尬难捱而不自然的深刻《给我几秒钟》。

一个带队户外拓展回来的小兄弟说,有机会带我去钓龙虾,用鸡肠子到臭水沟边吊,越是脏而浑浊的水沟里龙虾越多,虽然有一次我们在拓展训练营基地的水沟边没有钓到龙虾,但我的体验式已经让我对龙虾再没有了吃的胃口。

偶尔会去附近的水果超市买一些水果拎回单身公寓,坐在床上剥着吃,听一听运河传来的轮笛声,像蒙古长调一样悠远,这是最惬意的时候。

乘坐公交车,我只记住东吴塔这个站名的发音,当地的方言我属实听不懂,车厢里有些老人聊天或讲话,我都像在听天书,除了叽里呱啦,我的注意力不得不集中在下一站的幸福,所以“交通基本靠走”是最理想最适合我的写照。

道听途说:苏南人瞧不起苏北地区的人。他们虽一个省,但还是会被区分的清楚。

过了昆山,就是上海,我觉得可能是搭了国际大都市上海的顺风车,很有范儿,有点目中无人的傲慢,就像有人说关中人皇城脚下的“贵族”一样,自以为十三朝古都,或多或少有点皇族血统,自信自傲,固执至大,走路都是横着走,当然也可能是谣传。

西安也多次去过,那是我见过最淳朴的一个城市,甚至黑车司机,小商贩,还有点上个世纪的那种传统招式——骗子都是带着土香味的朴素劲儿。但江南则不一样,吝啬还狡辩,他们的面子跟里子一样有个性,人情味不浓,利益感很强。

都觉得上海男人不爷们儿,有一次我的眼镜架鼻托上的那个小塑料托叶掉了,配一个两块,我想,这要是换做其他地方绝不会张口要钱了吧,可能是实用主义。

苏北人怒怼苏南人:“出口成章就一定比文盲更善良么,衣冠整洁就一定比粗鄙野蛮更高贵么,家财万贯就一定比家徒四壁更幸福么?”陡然觉得身为内蒙古人好有优越感和自豪感,上学时候我们说:东部区,西部区,东西部的内蒙人都是中国人,无差别。还是草原民族纯朴啊。

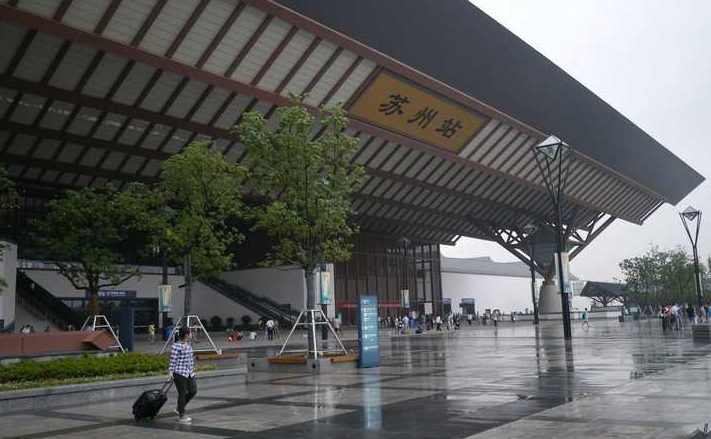

某天,到苏州站遇到两个问路的,几句简单英文对话知悉,他们是日本人,我以为日本人出来中国旅游的应该有钱吧,想象像中国的暴发户一样应该是胸前戴大金溜子一串,手上带着大金戒指——戴着宽沿的凉帽的父女俩,丝毫没有让我觉得有哪些厌恶感,还感觉很有亲和力。

我的大学时候跟同学(学小语种)学的几句日语居然也派上了用场,我连带比划的英语跟他们交流,并且告诉他们可以到自助服务机上购买车票(那时候,我买的非京沪线普通列车票需要在窗口上买),结果不久俩人又来找我了:买不了。

我忘了他们非我国国民,身份证(或者不叫身份证吧,他们那个卡片我只认识“宫本”二字)自助机是用不了的。帮人帮到底,买了票,送他们进站,过程中我说了个大概意思是:我回我的家乡坐火车差不多需要450块人民币,你们去的地方只需要13块。

本来想是一个笑话来讲的,可能他们以为是我要小费,准备了500元死活要塞在我手里,还好,哥们儿不是那种见利忘义而做有损国格的事儿——我死活也没要,不知道他俩会不会纳闷。尴尬过后,我还想这小日本,我的既定思维里不是应该讨厌他们?甚至是仇视敌对他们?我怎么会那么善良的去帮他们呢?

这个高铁站也是相当的霸气威武。

这也让我想起2005年在济南火车站遇到的一个斯洛文尼亚人,窗口前叨叨半天,售票员也没明白这哥们儿要去哪儿。好吧,我上前:“hello,can I help you?”“where you will go?”神来之笔,帮他买完了车票。我用根本不熟练的英语和他对话,简单的不能再简单,还手舞足蹈,眼神也是必不可少的交流工具,但他似乎懂得我的善意,还一起吃了济南火车站附近的一家东北饺子。而印象深刻的那个服务生:“你跟外国人吃饭,还不多点点儿?”

“我请客!”她终于去下单了。

我把那哥们儿送上了车,车临开动我要下车时,他从他的米黄色大背包里翻,好容易拿出一个有些褶旧的钱包,给我一百斯洛文尼亚元,车开动了,来不及太多推搡,权当是纪念吧。我们的祖国和世界接轨,我们在和其他国家的人交往,语言就是一个工具,如果你掌握了一门或几门语言,那把握机遇的能力更强,机会显然更大,相当必要去学好一门外语,而且是有实际意义和实用价值的。

高中同学,阿杜,很歌手的阿杜,因为那时候阿杜的歌大街小巷火爆无敌,谁给冠名已无法考证了。高中毕业后我们没有了联系,一次电话里我一哥们说:“阿杜就在苏州!”

没得说,那个亲热劲跟上学时候不是一个数量级,可能都是在异乡,听着乡音,自来熟的好感水到渠成。

喝多了,“走,去木渎!那儿好玩的多去了!”

他还带了朋友做司机。

“有啥好玩的?大半夜了?!”我酒醉微醺,奇怪的问。

“去了就知道了!”

是的,一条街处处是暧昧的霓虹暖色调,充血的兴奋,超短抹胸,上帝给的最后一款遮羞布,遮不住的生灵灵性,回归本能。

我有点不知所措。

“尼玛,别给爷装了啊!”阿杜,真的喝多了!

“喝多了,不行——我需要找找公共(土)厕所(墙面)贴的专治良方!”

还好,养养眼,心惊肉跳,虚惊一场。

我们什么时候开始这种生活方式:喝酒,K歌,泡澡,……与其声色犬马,不如各安天涯。

那天之后知道,原来还有几位中学在江苏工作,并安家落户。见薄同学(居住在无锡)那天我刻意穿了一身西装,现在想:可能是怕同学看到我落魄的样子吧。一百块,苏州一日游——寒山寺。

张继《枫桥夜泊》处,仔细回忆了当年怎么学习的这首古诗;丝绸博物馆看剥茧,绕丝,这大概便是丝绸之路的起点吧;一起去了苏州园林。

至今清晰我们在一个凉亭的圈椅上坐着,我是第一次觉得:跟我从前并不熟络的同学(我们是一届,但不在同一个班),此时却特别亲切,在家乡上千公里之外的苏州城,怀旧的聊着家乡话,我有种说不出的感动,觉得那种亲切令人至今难忘。

还联系到当年考了大连海事大学的蒋同学,和另一位成家立业在江苏的丁同学(还是我的大学校友,我的师弟,我们有三年的同校生活,居然没有交集),都是高中时同一届的,我们有一个共同的地方——老家。太湖边,打大A,少有的情调。

这种风情虽然只是重塑,但是也有一番风味。

道来在苏州的日子,一定是有好多感恩在里面。经历的时光,我还曾轻浮的以为我和世界里遇到的一些人是平行的,我想我的那个圈子是有才华。

有身份,有地位,或者家世显赫等等,原来这都不是最重要的,我的有些追求偏偏都是浮云流水。

充实生命的都是这点滴的朴素,本来就是一枚普通人,不用伪装,平凡而鲜活;保持一颗平常心,自由自在。最美年华遇到最应该遇到的人,不奢,不骄,简单而真挚,何乐而不为?!

感谢你走进我的生命,感激生命让我遇见你。